在形式上,敍述方法必須與研究方法不同。研究必須充分地佔有材料,分析它的各種發展形式,探尋這些形式的內在聯繫。只有這項工作完成以後,現實的運動才能適當地敍述出來。這點一旦做到,材料的生命一旦觀念地反映出來,呈現在我們面前的就好像是一個先驗的結構了。 ──Karl Marx,《資本論》第一卷第二版跋

研發(research and development)成為人類重要的事務,在邏輯次序上,是生產領域資本化占統治地位之後的事,理由是可以讓資本形成壟斷利潤。然而從人類歷史發展的過程而言,研發始終存在,否則人類社會就不可能發展演變。問題是資本主義將研發當成利潤生產與分刮的重要手段,不但讓小資本更難以為繼,也導引了研發的方向,窄化了研發的範圍。更重要的是,資本對研發領域的專擅,將造成勞資之間力量對比的拉大,更不利於工人階級和人民大眾。

歷史性的變遷與說明

人類生存與於世間,為求生存和發展,研發始終存在,否則人類社會就無法演變。哪怕只是熟悉各種動植物,進而馴化成為農牧原種,或者認定各種草藥這樣的事,甚至是把兩根小木棍變成筷子,都是研發的結果。更進一步,各種非經濟生產性的事項,也需要研發才能改進,像是變法革新等。因此,研發應是對人類整體有利的事,研發也是集眾人之力的事。不過在階級社會和非階級社會,研發的內容和方向卻有著本質性的差別。一旦人類社會出現了階級,而統治階級又一定程度壟斷了知識及其傳承,那麼研發這件事,將成為統治階級的內部分工,而不再是社會直接勞動者所固有的能力,因而或多或少地沾染了以統治階級的需要為優先考量的味道,進而導引了研發的走向。任何自發性的研發一旦與統治階級的利益不符,或遭冷遇,或被鏟除。只有統治階級處境不穩時,才會破格運用若干這一類的研發項目。

由於資本主義社會之前,人類的生產力並未大發展,人們對於研發和提高生產力這件事視之為偶然,並不認為主觀努力可以產生明顯突破的可能,因此當時人們對此類事項記載不詳實,我只舉一個我所知的案例,即發軔於十一世紀末法國勃根第(Burgundy)的西多教派(the Cistercians)。當時基督教會內部的各種奢侈作風已然形成,農民飽受什一稅和義務付出的勞動之苦,因為要為修士服務並供養他們。而西多教派不願把自己的修行奠基於農民的供養之下,故而開墾荒地,自力更生,培植育種(尤其對牛和馬的品種改良),釀酒經商。此一教派因而成為歐洲中世紀最為獎勵生產力發展的教派,不過,他們並非把普及與提高人類經濟生產力為職志,而是為了能有效率地的提高勞動生產率,省出時間可進行修行。由於其新風俗及對教義解釋不同,始得最主要創立此教派規範的伯納多(Bernard of Clairvaux)被教廷視為異端。要不是後來他號召了第二次字軍東征,伯納多有可能會有極其悲慘的下場。

在這個例子中,經濟生產力的提升,危及了什一稅的合法性,而什一稅卻是多數教會和教派維持統治與特權地位的關鍵。當然,就如前文所提,前資本主義並不特別在意生產力提升這回事(因為科學不發達難以達到),因此,直到生產領域資本化之後,研發才有了大發展的空間。

科技研發與資本增殖的對立統一

知識份子最愛談知識,但卻不一定了解什麼是知識,以及它在人類歷史和社會發展中所扮演的角色。

以資本主義的科技研發方面而言,這一類的知識,是人們對現實事物的客觀理解,所有的科技研發,都是以不同的方式應用自然力的結果,人們只是在了解自然力的規則之後,才能有效、大量的應用。因此,一方面,在人們尚未發現這些原理之時,這些自然力早已存在,並非人們的研究後才出現;另一方面,不是知識「本身」進入生產過程,而是知識的「應用」──任何知識,如果只停留在腦袋中不去應用,那麼甚至連人們自己的腦袋,都無法因此得到改變,更何況是外在的世界?

其次,這些自然規律的發現,是人類勞動(體力加腦力)的結果,但這些規律並不是人類勞動本身。腦力勞動是人類腦器官的特殊功能在勞動過程中的體現,其勞動的形式是思維,包括分析、綜合、聯想……等等,更別說各種感官(眼、耳、鼻、皮膚等)在此一過程所起的作用。但是在商品生產過程中,這些人類勞動力的耗費,都是生產的必要條件。

資本之所以能夠增殖,是因為勞動者在僱佣勞動體制之下創造價值,而資本無償佔有工人所生產的剩餘價值。在資本主義社會中,體力勞動和腦力勞動,乃至於所謂的管理勞動,不是創造價值與否的分野。勞心和勞力的分法,是從勞動形式的生理特徵來分的,無法正確看出是否為創造價值的勞動,進而會模糊掉生產過程中剝削與被剝削、統治與被統治的關係。更進一步講,再怎麼粗重、不動腦筋的工作,也要有身體、四肢的協調性,要掌握勞動過程中的節奏感,當然也要花費腦力;而再怎麼抽象、思維性的工作,也要進行寫作、調查、協調各領域等活動,當然也或多或少地付出了體力勞動。把腦力和體力勞動決然劃分,其實是複製了階級社會中「勞心者治人,勞力者治於人」的意識型態。

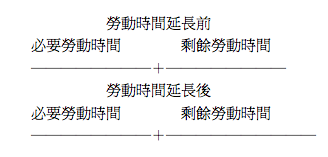

在條件許可的情況下,資本會儘量延長絕對勞動時間,以增加剩餘價值的生產:

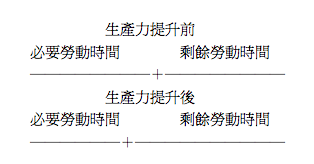

在工人的勞動時間無法任意延長的情況下,透過生產力的提升,長期而全面的發展下來,將造成必要勞動時間的縮短,從而使得勞動力價值下降,剩餘勞動時間則相對增長:

此外,個別資本若在技術研發和提高生產力方面持續保持領先,則會在剩餘價值實現的同時刮分更多其它資本所生產的剩餘價值,形成超額利潤。因此,資本主義不論是個別或是整體,會不斷提升勞動生產力。而在生產力提高到一時難以突破時,壟斷便成為了維持高利潤率的手段,微軟對智財權的強調便是如此。

由於資本主義的生產方式,工人所進行的生產,一方面是勞動過程,同時又是價值增殖過程。知識的應用,反應在物的要素上,就是創造了新的機器,從而或者是使得勞動生產力提高(單位時間產量提高),或者是使得原商品在使用價值方面產生更符合人們需求的變化,兩者都會在競爭中處於有利位置,形成超額利潤。然而在生產過程中,即使是只生產一個商品,機器還是整台參與了勞動過程,才能發揮它作為機器的使用價值;但是在價值形成的過程中(機器當然只能價值轉移原有的價值──不要忘了,只有活勞動才能創造新的價值),機器的價值只有一部分轉移到個別商品上,而非整個機器的價值都進來了。況且就其生產的總產品而言,其使用價值在質量上增加了,但是商品的總價值量並未增加,因為單位時間產量的提高,意味著生產此一商品的社會必要勞動時間縮短了,因此單個商品的價值量縮小了。換句話說,機器的價值,原本可能是一萬個商品平均轉移,現在則是一萬五千個商品平均轉移罷了。已經物化的勞動、成為死勞動的機器,其價值量在它製造完成時就已定下,在進入生產時就不會創造出新價值,只能轉移,創造新價值的還得是活勞動──工人的勞動。

從這個意義下而言,資本化的生產工具,其實就是凝結了的工人的勞動,也就是死勞動的積累。任何工具或機器的研發,其動機都是直接勞動勞動過程中出現的。每一個勞動過程透過研發某種工具或安排出合理的製程,致使勞動過程簡化、效率化,一方面對直接勞動者而言是有利的,因為方便。但另一方面,一旦這些研發過程發生在資本主義社會中,這些原本有利於直接勞動者的事,卻異化成為對工人不利的事,因為這些工具、機器和製程,將透過各種資產階級法權的手段和程序,成為資本的所有物,或直接轉化為資本,而與工人對立。

在資本主義社會下,研發成果以「專利權」、「智財權」的名義,賦予了可標價的商品性質,因此在形式上,這些發明是個人可以擁有並獨佔的。可是大家都知道,人類的知識增長,是長期累積、在前人的研究基礎上向前走的,如何能宣稱某種發明或創作是個人獨立完成、進而說是他個人所有呢?隨著隨著僱佣勞動制度的擴張與研發勞動(俗稱R&D)在生產領域中獨立出一個部門(以前這部分的職能是掌握在熟練技工的手中,如眾所週知的瓦特改良蒸汽機、史蒂文生發明火車等等),許多直接有助於勞動生產力提昇和新產品開發的科技「應用」(請注意,不是科學知識本身),大都被資本企業所獨佔擁有,即使社會上若干零星自行開發出來的發明,只要有利可圖,最終也會被買過來(由於要買賣才有專利申請、國家認証的必要)成為資本的囊中物,而為其利潤生產服務。電腦軟硬體的升級,完全是基於利潤的考量,而不是技術的提昇,這就是資本主義與科技同步的假象:沒有任何力量可以走在資本的利潤導向之前!「知識」成為商品,除了是一種迷障,更是一種資源或技術的壟斷!因此,「智財權」、「專利權」等所有制形式的發展,一方面是價格形式所致,一方面是為了便於資本行使短期技術壟斷以期獲取超額利潤的手段,跟促不促進生產力並不直接相關,甚至是阻礙生產力的發展。 例如,如果有一項新科技或傳統技能,使得使用價值方面質與量的提升,從而提升人類生活品質,但卻無法創造利潤,資本不但不予理會,更會打壓之。最著名的例子便是傳統小農和席娃女士(Vandana Shiva)在印度的遭遇,孟山都(Monsanto)之流的農業生技資本竟然以WTO的「與貿易有關之智慧財產權協定」(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods,簡稱「TRIPS」),控告千年以來傳統小農的保種行為係侵犯財慧財產權!因為若是小農自行留種保種,來年便毋需再向孟山都一類的公司買種,侵犯到他們的利益。從這個例子可知,Nokia的口號:「科技,始終來自於人性」是一種似是而非的說法,真正的情況是,「資本主義下的科技,始終首先有利於資本和利潤」!

因此,從研發勞動的發展可以看到,首先,人類始終在研發;其次,資本主義將研發導向為資本利潤服務。再來就是要透過規模化、儀器化、智財權等法權機制,將研發分化為資本與勞動,死勞動(物化勞動)轉化為資本,而活勞動(研發者)成為僱佣工人。因此從外觀來看,研發成為機器設備的功勞,從而是資本及其代理人的功勞(賈伯斯?),研發工人只是操作!現象與本質的顛倒完成,異化出現,拜物教萬歲!

研發資本化、僱佣化與外包化

既然研發有利於資本,那麼,資本如何進行研發?19世紀末以前,科學家往往窩在地下室或閣樓中進行個人式的研發,不論是有關基礎科學(如居里夫人)或工業技術(如貝爾)。在19世紀的小說中,這些科學家的形象或許不太好,往往被描寫成瘋狂的、不知道創造出神還是魔,像雪萊(Mary Shelly)的《科學怪人》(Frankenstein)中描寫的瘋狂科學家。然而到了20世紀,尤其是美國的工業企業,結合了專業實驗室和高端器材,正式將研發納入資本的掌控之下。因而從一開始,這些實驗室的研發方向,便為資本企業的需要所限定,再也不可能製造出不符資本需要的科技產物,基礎研究則讓位給國家機構給養。因此,研發與資本的結合,走向了新的里程碑。研發人員除了少數領域的頂尖科學家,大部分直接或間接受僱於資本,成為僱佣勞動的一環(當然,一般而言,他們的人身自由和工資待遇遠比一般工人為高)。

研發成功雖可帶來可觀利潤,但是風險也很高,越是趨於成熟階段的產品,要再利用研發開創新的技術領先就越困難。此外,實驗室及其設備規模越來越大,維持費用也越來越貴,這些都是強調效(cost)率(down)的資本所不樂見的。根據國際財務會計準則公報第一號「一般公認會計原則彙編」第23條第2項謂:「自行發展之無形資產,其屬能明確辨認者,如專利權,僅可將申請登記之費用作為專利權成本;研究發展費用,則應作為當期費用。」也就是說,研發完成量產(商品化)以前的所有開銷都需列為費用,意即是資本的「死荷重」(dead weight loss),不但不能生產利潤,還會造成獲利減少!以台積電為例,根據2010年10月28日張忠謀在台積電的法說會公開說明,2010年,台積電資本支出59億美元,其中研發費用就佔了9.45億美元。並且,2011年研發費用和研發資本還更加提高!

動輒以億萬計算的研發費用如何調降?勞動力市場的外包制度提供了靈感。隨著台灣科學教育的普及、科技產品的大量生產和使用、科技系所一直設立、科技業的勞動力訓練費用下降從而導致科技勞動力價值降低,把多數較不具商業機密的研發工作,透過專案申請外包給大學系所,將可大量節省研發費用的資本負擔。各大學系所撰寫研究案,企業或直接給予補助,或共同合作,或間接透過國科會等機構招標、申請,皆可達到節省研發費用的效果。華梵大學機電工程研究所便是如此標榜的!(詳見http://me.hfu.edu.tw/propertys/lab.php?Sn=9)

使用率相對低的研發設備怎麼處理?捐給大學吧!反正這些大學生或研究生在學習時多接觸這些設備,一來可以產生維護效果不致設備放壞(壞了還可以要他賠!),二來他們畢業後可以直接為我所用,完全沒有最後一哩的銜接問題(省下企業本應負擔的職訓費用),三來又可以獲得社會聲望(某企業捐給某大學研究設備),更可以節稅(根據「所得稅法」第十七條和第三十六條規定,這些企業的捐贈行為,不但絲毫不會減少他們的利潤,反而為他們節稅)。像是2011年3月16日,台中大里工業區的龍昌機器股份公司和修平技術學院合作,成立「精密機械人才聯合培育中心」,該公司也捐贈了兩台共價值七百多萬、也是目前最先進的工具機讓師生研究,雙方在未來也會規劃課程,讓學生畢業後能夠立即上軌道,達到無縫接軌的產學合作(詳見www.nownews.com/2011/03/16/11464-2697186.htm)。為此,修平技術學院校長鍾瑞國更強調此舉是產學合作的最佳範例。類此事件在台灣多不勝數,學生甚至是校方往往從個人的角度思考問題,認為是賺到了;但是真正賺到的卻是資本!資本不但不費分文,還可省下許多維護費,並且節稅賺名聲!

國家在其中扮演的角色

講到這裡,本文主題中的四個方面(國家、資本、大學、研發),其間的關係已呼之欲出:資本主義的國家首先要為資本服務,故而必須在研發方面儘量以國家或全民資源來幫助資本。稅法方面的捐贈與減免已如上述;基礎科學這一類吃力不討好的事就由國家來做,而一部分工業應用技術需較高階基礎的,也極可能由國家出面研發,技術成熟後再轉給民間資本,例如台灣的工研院。研發替代役更是極為明顯的事:把服役這種「國民應盡的義務」變成「在企業工作,只拿義務性的工資」。在此也不用掉什麼書袋或理論說明國家的階級性──現代國家是資產階級統治的一環,從來不是什麼超越於階級之外的中立事項。

至於大學,西方資產階級人文主義曾經想望大學應該是建立批判和反思的堡壘,促進社會良性發展和知識進步的空間。可是由於歐洲大學的菁英導向,致使功能不彰。除了少數像是巴黎高等師範學院(École normale supérieure)基於法國革命的傳統之外,政治傾向多半趨於保守,二戰之前激進學者皆難以在傳統大學任教,像是著名的英國「共產主義歷史小組」(Communist Party Historians Group)史家湯普森(E. P. Thompson)、霍布斯邦(Eric Hobsbawm)等人,儘管學術地位崇高,但難以在劍橋、牛津等傳統名校任教,哪怕像霍氏畢業於劍橋!不過,這些傳統大學基於歷史聲望,也還不願淪為直接為資本服務的機構,故而保持了一定的獨立性。

然而冷戰依始,美國大學在冷戰期間大量申請國防部、中情局和國安局補助,提供冷戰和國防需要的有形(武器)無形(政策)研究成果。在武器方面,軍火公司、美國國防部和大學之間的合作無間,麻省理工學院(M. I. T.)更是其中的佼佼者,著名的B-2轟炸機便是其「產學合作」的代表作。美國學風的實用主義傾向,一定程度也影響了此一發展。不過無論如何,大學介入企業的研發工作,資本介入了大學的研究與教學,在冷戰期間的美國,的確發揮到淋漓盡致。相較之下,台灣的清華大學與台電之間的核工合作,只是初階。

至於無形的部分就更難以評估了。以中國研究(China study)為例,由於共產中國的建立,造成美國企業在華利益的損失,致使1955年,福特基金會(Ford Foundation)率先提供各大學中國研究的基金,歡迎各領域學者投入中國研究,並進一步影響美國對中的外交和戰略政策。中國研究在美國一時成為顯學,為了更加了解中國,還與台灣國民黨當局進行情報和學術交流,並招收台灣留學生到美國進中國研究,今日的政大國關中心,便是此一背景下的產物。不過中國經改及1989年六四事件之後,美國不再需要間接透過台灣了解中國,大批中國留學生或為避秦,或為升官發財,湧進了美國,而美國也同時調整了中國研究的資源分配比例,台灣留學生的獎助大幅縮水,中國學生的獎助則更大幅地增加。

不論是有形或無形方面,國家在其中都扮演著極為吃重的角色。或者扮演資本的總代理,或者扮演硬性或軟性的鎮壓,或者直接出面綜理各項事務。資本與國家實為一體兩面。對資本而言,國家正好似「有事鍾無艷(國家要「輔導」企業),無事夏迎春(國家要去管制尊重市場機制)」!

另一方面,當代資本主義社會中的大學,越來越扮演兩種角色,一是勞動力訓練,二是替資本進行研發。當然別忘了阿圖塞(Louis Althusser)的提醒:意識型態國家機器的其中一個環節,而且是最具欺騙性的。千萬不要以為文史哲社科一類不直接參與資本利潤創造的科系,資本主義會將之淘汰,這些科系最能創造輿論,掩蓋階級矛盾,把貧困、就業和階級問題個人化,為資本主義辯護,設計出煩瑣法律和制度模糊焦點,替著名資本代理人立傳,創造意識型態獎懲系統等,都少不了它們。尤有甚者,中高階的國家公務員,還得從這裡再生產出來。 新自由主義下的知識、教育與研發

1980年代開始的新自由主義風潮,先是在英美語系大行其道,1990年代之後到本世紀初,陸續影響歐陸和亞洲。簡而言之,這是一股把國家和資本相互搭配得更加巧妙的風潮:一種兼具民營資本的靈活性和國家機器的強制性的新資本統制。需要非國家角色時,以民間基金會、法人組織或企業的姿態出現;需要集體社會支持時,又以國家的強制性號令人民大眾。

在大學角色方面,或者說,資本如何看待教育和研發這件事情上,產生了性質上的改變。一方面,國家辦理普及性的全民教育,在較前中段的資本主義國家中已實施有年,電子化的生產和消費大量而頻繁,所謂的高科技產業中多數生產製程皆已去技術化、裝配化,不需太多高度專業者操作,加上網路的普及,一般性常識、非思辨性/原創性知識皆可在網路中取得,國家與資本不願再花費太多的資源在教育領域中,因為對於資本而言,勞動力訓練既然有大部分可以透過未來的勞動者自我練成,又何必為此多所著墨?想了解天下大事,google就好;想了解抛物線原理和土木結構問題,玩憤怒鳥比研讀牛頓力學和哥白尼天文學來得有實效:資本要的是操作員,不是物理學大師或科學史家!與其花錢辦教育,不如找幾個鬼才設計遊戲,學生自己花錢買遊戲,先賺一筆,學生日後又方便為我所用,再賺一個新鮮的肝,何樂而不為?更重要的是,學生絕對不會了解箇中三昧,反而會樂在其中,越在學習的黃金歲月玩越頭腦簡單的遊戲,越會失去培養批判能力的機會,這是創造順民的最佳方法:「不需要年輕人有判斷力和批判力。只要給他們汽車、摩托車、美麗的明星、刺激的音樂、流行的服飾,以及對同伴的競爭意識就行了。剝奪年輕人的思考力,根植他們服從指導者命令的服從心才是上策。讓他們對批判國家、社會和指導者保持一種動物般的原始憎惡。讓他們堅信那是少數派和異端者的罪惡。讓他們都有同樣的想法。讓他們認為想法和大家不一樣的人就是國家的敵人。」與時俱進,我想希特勒若活在今天,那麼他還會要加上簡單的電子遊戲。不過,儘管時代變遷,有一個重要變數是一定要控制的:要確保這個學校中沒有馬克思主義者!

有了這些背景之後,我們再回來看看教育的角色和育經費的歸屬:為何要教育?錢要由誰出?這便是當年「反高學費行動聯盟」一再強調的:

長期以來,政府為了配合企業家在整個國際分工中的需求,所有的教育政策完全以培育企業家適用的勞動力來規劃。在國際競爭中,台灣的勞動生產力在世界上名列前茅,正由於勞動力素質高於其他各國。養成高素質勞動力的必要條件,是完整的教育培訓過程,及伴隨而來龐大的教育費用。企業家卻將此責任轉嫁給學生,反而把支付學費這件事當作學生的義務,使得他們白白享受高素質的勞動力而不費分文。依據使用者付費的原則,企業支付培育勞動力的教育費用十分合理。經費的來源則從企業的利潤中課徵一定比例的稅收,專款專用於教育,如此才能根本解決高學費的問題。(詳見陳永青,〈向企業徵稅 分擔高學費〉,「新世代青年團」)

工資不過是勞動力的價值,應當包含工人家庭的食衣住行、基本娛樂休閒、醫療保健、兒女的養、保、教的費用等。可是以台灣目前的生活水準來看,台灣的工資並未足額支付。而在資本主義社會下,教育的目的主要是為了培養優質的勞動力,讓新的勞動力經由一定的教育訓練過程之後為資本家所用。因此,應該由僱主來支付勞動力養成的教育訓練費用。(詳見林山姆,〈工學鬥陣 反高學費〉,「新世代青年團」)

要資本出錢辦教育,理論上和理想上當然是學費全免。當然,這樣的要求,一定程度上是面對資本業已掌控當前的教育和研發此一事實所提出的反制,因而只是低綱領的要求。如果台灣的階級運動發展到一定程度,下一個階段所提出的訴求必然能更進一步。

如今在成功大學和金門大學所進行的「自主治理」(實為法人化)試辦,或許我們可以從學費問題、學生權益、校務行政擴權等層次,進而了解到更為深層的台灣乃至於全球資本主義發展的走向。如果任由此一趨勢發展下去,資本將壟斷知識生產和知識變化的走向,未來的無產階級成員則更加單向度發展,那麼要與資本對抗就更困難了!另一方面,「自主治理」實為法人化,在在彰顯兼具民營資本的靈活性和國家機器的強制性的新資本統制,延伸到大學的治理思維中。果若如此而社會卻一無反對聲浪,那麼無怪乎Frank Furedi會感嘆:Where Have All the Intellectuals Gone!如今,各領域的知識份子正加速無產階級化,若知識份子未曾體會自身處境,自覺地與無產級站在一起,則必將淪亡!

這不會是最後的鬥爭,但還是要團結起來到明天!

不要期待Internationale必然實現,只有在具體議題的鬥爭中創造它!