校園中雖存在非屬勞務提供的學習性活動,但目前爭議係膠著於「學習型助理」的法律關係認定上。對於簽訂學習型助理契約的學生,其若參與學習活動以外且涉及勞務提供的工作,且不論是將學習活動延伸至勞務工作上且二者互相掛勾,或是以學習之名但實質上從事勞務提供工作(例如在實驗室進行論文研究工作的研究生需輪值留守、或需負責維護實驗器材、或需在研究中心輪班處理書籍出借的工作等),此時應如何認定其法律關係?

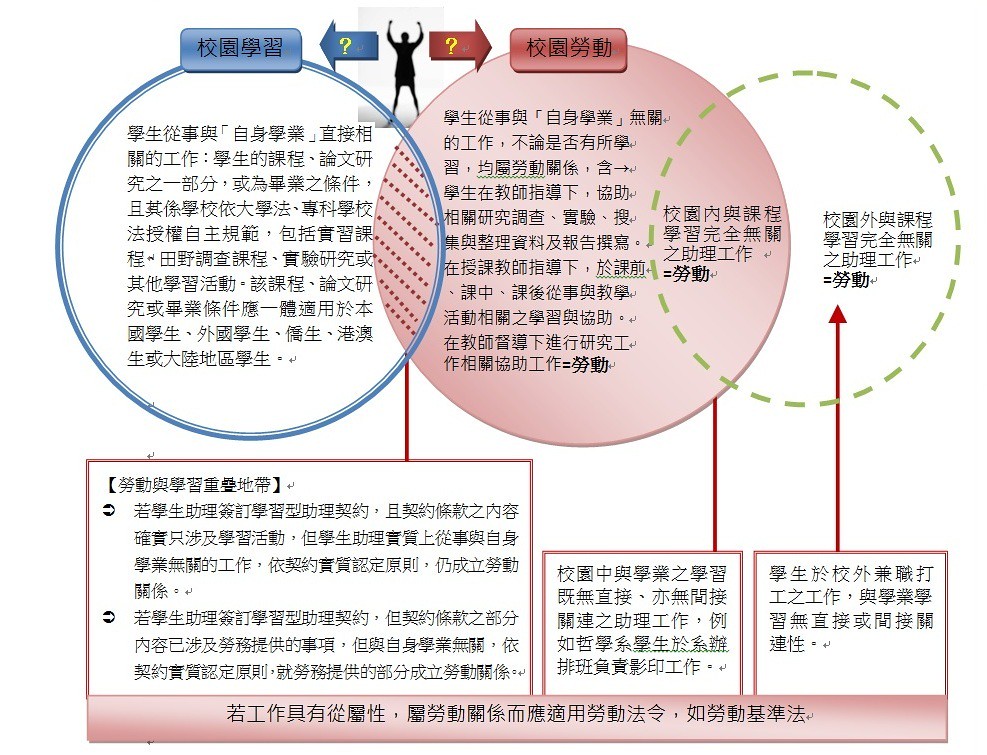

學生與勞工二種身分並無衝突而得併存,已如上述。至於學生助理從事上述工作時,應如何進一步認定是否屬於勞務提供?此點仍需回歸從屬性為判斷,而於判斷學生所從事之工作為學習或勞務,就此應注意下列三點(就下述三點,亦請併同參考下圖:學生助理之學習與勞動區別示意圖):

第一、若學生從事與自身學業無關的工作,例如學生固定至圖書館輪班為分類排放與整理書籍的工作,縱然沒有簽訂助理契約,只要實質上有提供勞務,即可成立勞動關係。

第二、若學生助理簽訂學習型助理契約,但契約條款之部分內容已涉及勞務提供的事項,則依契約實質認定原則仍會就「勞務提供的部分」成立勞務型助理關係,也就是勞動關係。例如在實驗室進行論文研究工作的研究生得使用器材,但被要求固定輪班維護實驗器材且訂於契約之中,則與論文研究無關的器材維護工作需經實質判斷而認定是否成立勞動關係。

第三、若學生助理簽訂學習型助理契約,且契約條款之內容確實只涉及學習活動,但學生助理實質上受指示從事與自身學業無關的工作,依契約實質認定原則仍會成立勞務型助理關係,也就是勞動關係。例如研究環境法之法律系學生助理為指導教授收集資料,作為教授出席環評會議的準備,縱使與其學業領域相關,但與學生之個人學業無關,仍屬為他人工作。除非該環評之主題與學生論文直接相關,且學生有選擇是否協助之完全自由權利,始有可能認定為學習活動。

「正面表列」或「類型化」從屬性勞動型態?

勞務的從屬性是一個抽象的概念,而有鑑於從屬性的判斷對於多數受僱者而言或屬陌生、或欠缺明確的操作型定義,因此有工會幹部主張應該讓所有掛名學校助理的學生即刻適用與學校之間的僱傭關係,不應再經過從屬性判斷這關為綜合判斷勞動關係的有無1,然而,此一主張的危險性在於,勞動型態的變化與轉換並無發展上的限制,「正面表列」那些助理工作屬於勞工的方式首先無法概括既有的所有助理工作模式,更有不及納入未來新發展出的工作類型的問題,其次則是製造了雇主脫法的標準,也就是規避成立勞動關係的標準,最簡單的即是將既有的助理工作掛上不同的名義但不使用助理乙詞,例如獎助計劃、生活補助計劃、服務性活動補助方案人員等,以脫逸出「助理工作」的範疇。簡言之,正面表列的形式認定方式實難以趕上雇方變更僱用名義的種種方式,只有回歸到勞動從屬性的實質認定,才能將具有勞動保護需求的工作納入勞動關係之中。

校園勞動現場調查強化從屬性勞動「類型化」釋義

在從屬性認定的具體操作上,誠如勞動法學者林更盛教授所指出:「為顧及法律的安定性,吾人應尋找『從屬性』的一些類型上關鍵性的特徵/要素,以利法律之適用。」2有鑑於大學中的學生助理工作類型多樣性高,不同學院之間所需的工作亦難以互相類比,學生在不同學習階段(學士、碩士與博士等)所能勝任的助理工作之差異亦大,基此勞動現實,在學生助理工作從屬性認定上,最關鍵者首為進行校園勞動型態調查,並依勞動現場調查結果將助理工作予以類型化,然後指明各類工作所含的勞動從屬性何在,以作為從屬性判斷的「例示」,高教工會於今年9月9日的新聞中亦指出:「過去兩年努力下,經勞動檢舉而被認定為勞雇關係、適用勞基法的兼任助理,已累積超過10筆案例,其勞動型態包括計畫兼任助理、教學助理、工讀生、助學金助教等等。」3若工會能將計畫兼任助理、教學助理、工讀生等已被認定為勞工的助理工作予以類型化,並進一步擴大校園勞動現場的調查,則不論學生與學校所簽訂的契約名義為何,只要提供同樣工作內容(勞務)的學生助理即是勞工(亦即回歸契約性質的實質認定原則),如果發生契約性質認定的爭議,亦即對於是否為勞動關係有所疑義時,就必須由主張非勞動關係之一方,舉證當事人間不具有從屬性關係,以推翻勞動關係的存在。

綜而言之,勞動契約的成立無書面要式的法定要求,勞僱型與學習型助理的契約形式區分難以動搖從屬性實質判斷的結果,個案認定不但無法避免,甚至是實現個案勞動正義的必經之途。更重要的是,若學生助理能在這一波的爭議中提升自我勞權意識,建立自我判斷勞動從屬性的能力,學生助理的勞動權益才能在基層監督之下受到長遠穩固的保障,而非事事依賴工會領導層推動政策改變、甚至是事過境遷後即不再關注勞動權益的問題。

以勞保為例暨借鑒德國迷你型工作者之勞動政策

兼任學生助理所從事的工作若具有從屬性,即屬於勞工,不過當前最具爭議的是,每週工時微少之勞工是否適宜比照全時工作者投保勞工保險?在討論此問題前,應先嚴予區別的是,不同的勞動型態所需的勞動保護政策容有不同,但無法以勞動保護政策之適當與否作為肯否勞工身分的理由,亦即不論目前勞保政策是否有需變革之處,勞工身分的認定應獨立判斷,更何況,勞工保險只是勞動保護的其中一環,實不宜將勞保的問題無限上綱或擴大至整體勞動保護規範上,從而連結到勞基法/勞動部不宜進校園的結論,甚至欲以大學自治為理由申請釋憲。實則,大學自治的保障是以保障大學內部教師及研究人員之學術自由為目的,並不是限制大學內部之學生權利的理由,反之,大學應大學自治為由來爭取更多的教育經費以解決學生助理納保的經費問題4。

回到勞工保險的問題上,部分工時或微量工時的兼任學生助理,例如每週固定工時4小時之助理工作,只要是固定的助理工作,目前亦以整月投保之方式辦理。依勞保局之說明,縱使部分工時人員(即工作時間較一般全時工作勞工有相當程度縮短者),只要受雇主輪派定時到工、全月均在職者,勞保即應整月加保,並按其整月薪資所得總和,依勞工保險投保薪資分級表之等級金額申報月投保薪資,如月薪資總額低於基本工資者,其月投保薪資分11100元(11100元以下者)及12540元(11100元至12540元)二級,其薪資總額超過12540元者,應覈實申報5。

由於微量工作者並不以該工作為主要收入來源,其欠缺經濟上從屬性雖無礙勞工身分的成立,但在勞動保護政策上則可能有不同的需求:對於部分工時勞工(含微量工作者)而言,最關鍵者為實質平等的保障,亦即不得因為部分工時而遭受相較於全時工作者為不利的歧視對待,例如部分工時工作者同樣有休假或加班費等權利,亦受解僱法令與反歧視法的保障6。惟就微量工作者之勞工保險,若整月投保所保障之時數與實質工作之時數差距過大,反而形成無工作但有勞保的結果,亦有不符合平等原則之慮,當前的討論中亦不乏有要求調整投保勞保方式的提案,高教工會亦提到:「關於是否要調降級距,這可能成為一個影響勞工權益的重大議題,在政策上需要經過通盤討論。」7

易言之,對於是否要調整微量工作者的社會保險投保方式,有所思考。然而,高教工會亦注意到:「如果調降級距,是否可能變相鼓勵無良雇主以更低的薪資雇用勞工?」8此一憂慮實非危言聳聽,在非典型勞動型態發展蓬勃的資本主義國家,例如德國,其自2003年開始即引進迷你型工作(Minijob)的非典型勞動型態,也就是微量工作者的方案,其分為二種型態:第一、收入微量的工作者(月薪450歐元以下),第二、工時微量的工作者(每年工作日數在70天以內,或是三個月以內但每週至少工作5日者),此一僱傭政策之目的在於是藉由放寬強制性社會保險規範以及與給予稅制上的優惠,以達到擴大僱用之目的。

這些勞工雖然與全時工一樣可以適用各部勞動法令,但是在德國的社會保險上則有不同的規範,以常僱型的專職迷你型勞工為例:除了意外保險維持強制納保以外,雇主無需為其投保失業保險;在醫療保險上,此類迷你型勞工僅屬自由投保的對象,勞工得自行投保私人醫療保險,但若勞工選擇法定醫療保險,雇主即給付13%的保費;最次,在退休保險上,迷你型勞工雖屬強制納保對象,但可以申請以免除投保義務,但雇主仍然需為勞工提撥15%的保費9。這些規範為企業提供了經濟上誘因,從而擴大僱用迷你型勞工,但是結果上並沒有達到提高僱用的政策目的,反而是排擠正職工作的位置,且現今為數不少企業僅提供迷你型工作,亦即應徵者若不願淪於失業,則只能選擇迷你型工作而在困於低薪工作之中,真正的勞動契約自由已在相當程度上被迷你型勞動政策所架空,迄2011年止,德國已有約740萬名迷你型受僱者,其中有493萬人僅是依靠此一工作謀生,此一勞動型態也是德國近年來數目增長最快的工作類型,但同時也拉低了整體受僱者平均薪資10。

由德國的十數年經驗可知,一旦制度上開放僱用微量型工作者的各項特殊規範且有利於雇方時,就難以在政策實行後再扼止雇方濫用此種節省勞動成本的人力資源政策,結果上即是在國家政策層次上就犧牲了兼職即部分工作者的勞動權益。在思考微量工作者的勞工保險的問題上,若要真的落實平等保障的原則,實不宜貿然大開例外之門而排除這些工作者的社會保險權益,惟就公平性而言,不論是以調整投保級距的方式,或是將投保最低單位設定為「天」,並以實際工作天數計算保費,都可能減緩投保年資與實質工作之時數差距過大造成的問題,惟此一問題應置於整體的勞工保險政策中為討論,並需慮及變更投保規範對全時工作者的可能影響。此一問題所涉層面甚廣,不宜以行政指導的方式閉門訂立,而應置於整體國家勞動政策修正的定位下,與各界進行論辯,再以法律的形式進行修正。

近年來,學生走上街頭爭取權益的畫面已不再是少數事件,不論是基於保障居住權、環境權、性(別)權或是爭取民主服務貿易協定等議題,都可以看到學生有組織性地在各議題上發聲,但是,在當前尚未落幕的學生助理納保事件中,學生則是為了自身的權益而出現,面臨的正是與自己在學之學校師長間的矛盾,且不論是爭議過後、或在爭議中,學生們仍要續行學業,換言之,學生們必須一邊背負著爭議一邊學習,其所遭逢之身心壓力,可見一斑。

然而,為何學生們迄今仍要堅持認定勞工身分的存在?只是為了勞保?或是為了未來可以請領加班費?或是為保障收入固定(工資保護)?實則,不論是為了何者,開啟學生助理進入勞動保護的大門,不再以學習之名讓學生非自主性勞動,應是此一爭議中最基本的主張。而對於學生助理此一工作而言,大專院校作為勞動場所並不具有特殊性而有排除適用勞動法的事由,特殊的是,勞動法在此大專院校中幾乎不曾被關注過,這也可能是因為在大學院校中,勞動法迄今都還不是一個受到重視的學科,目前設有勞動法專門課程的學校實寥寥可數。在勞動問題上,原本應由教師擔位傳道授業解惑的角色,在勞動法這個科目上反而先由學生挺身而出,告訴社會與師長們:「學生助理是勞工!」此一課雖然只是上了勞動法的第一課,但也讓吾人看出我國勞動教育的欠缺對學子帶來的傷害,勞保投保方式的政策或容有反省餘地,但此一事件本身更需要我國整體教育政策與勞動政策的反省。

附表:法院對於從屬性的判斷標準 (資料來源:邱羽凡,勞動法權益新解,頁35-36)

|

勞工的判斷標準(人格上從屬性之判斷標準) |

說明 |

重要性 |

|

雇主對勞工具有指揮監督權 |

此項標準的重要性最高,一旦勞動者必須依照雇主的指示來工作,例如指定工作時點的指定、排定工作時間,或是需服從雇主口頭上指派工作或調整職務的決定,或是需遵守雇主書面規範的業務執行規範,例如○○電信公司訂立「客戶裝、移機、查修每天排班服務作業辦法」或大賣場訂立「駐場人員工作規範」並要求員工遵守,此時就形同在雇主指示監督下勞動,在此種情況下,原則上存在人格上從屬性。 不過,並不是像機器般100%受雇主指派、毫無自由裁量之餘地的勞動者才能認定為勞工。現今社會的公司組織基於分層負責的理念,一般受僱的勞工在工作範圍內仍擁有部分決定權限,因此,在判斷認定時須注意此點。 |

***** |

|

雇主具有考核及懲戒權 |

此項標準之重要性亦高,例如某電信公司訂立「從業人員績效考核要點」,主管依此規定對員工進行考核,這表示雇主的指示命令對勞動者具有強制性,則勞動者相對地具備人格上從屬性,應認定為勞工。 雇主若具有考核及懲戒權卻未行使,僅代表該雇主放棄行使自己權利,不得以勞工並無受懲戒記錄而推論不具有人格上從屬性。 |

**** |

|

勞工沒有勞務拒絕權 |

若勞動者沒有拒絕雇主交辦工作的權利,可知其受雇主指示權之拘束,在此種情況下該勞工具人格上從屬性。 |

*** |

|

勞工必需親自履行勞務 |

勞動者必須自已親自來上班,不能擅自找代理人代班。 |

*** |

|

勞工必需遵守工作規則 |

雇主可以口頭指派工作或給予工作指示,亦可明文以書面方式訂立工作規定,一旦勞動者需遵守這些規定,就形同受雇主指示的拘束,在此種情況下具有人格上從屬性。 |

*** |

|

由雇主決定工作時間 |

若雇主嚴格管制勞工上下班時間及出缺勤,例如上下班需打卡或簽到,請假前須事先報告等,亦屬於上述雇主指示權的展現。不過,本項只是判斷的輔助標準,若打卡僅是用來計算工作時間和工資,而沒有遲到早退或曠職的問題時,就難以認為具有人格上從屬性,需與上述其他標準綜合判斷之。 |

** |

|

由雇主決定工作地點 |

這幾項都只是輔助判斷標準,無法僅憑雇主指定工作地點、投保勞保或薪資單等項目即認定具有人格上從屬性,需與上述其他重要標準綜合判斷之。 |

** |

|

雇主為勞工投保勞保 |

* |

|

|

薪資支給明細表、各類所得扣繳暨免扣繳憑單記載有本俸或薪資 |

* |

- 1. 林凱衡,「兼任助理指導原則」改變了什麼?兼論台大工會運動的反省(2015年6月26日),載於苦勞網。

- 2. 林更盛,勞動契約之特從「從屬性」,裁於氏著《勞動法案例研究(一)》,翰蘆圖書,2002年5月,頁22。

- 3. 台灣高等教育產業工會,「九九檢舉 救救助理!」雙月檢舉行動(2015年9月9日),載於苦勞網。

- 4. 有關此一論點,請參閱張志偉,學生助理納保爭議,能以「釋憲」解套?(2015年9月8日),載於觀策站網站

- 5. 參見勞保局網站。

- 6. 有關我國部分工時政策之整體思考,請參閱林佳和,部分工時勞動契約問題初探 – 一個觀察體系的嘗試,「海峽法學論壇」論文,2010年8月18/19日 。

- 7. 同註3。

- 8. 同註3

- 9. 有關德國迷你型勞工之社會保險規範,中文之資料請參閱,林佳和,德國部分工時勞工社會保險初探,載於《臺灣勞工季刊》第15期, 2008年9月。惟德國相關社會法典規範近年所有變更,最新之規範釋義,請參閱Rolfs in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, SGB IV § 8 Rn. 25 ff, 15. Auflage 2015

- 10. 有關德國迷你型勞工之社會保障問題,中文資料請參閱邱羽凡,德國最低工資法通過下潛藏之危機,(2014年8月14日),載於苦勞網網站;德文文獻請參閱,Klenner/ Schmidt, Minijobs – Eine riskante Beschäftigungsform beim normativen Übergang zum „Adult-Worker-Model“, WSI-Mitteilungen 1/2012, S.22-31