【編按】本文原刊於《中國比較文學》第3期,並曾轉發於《保馬》微信公眾帳號。本文認為科幻小說反映了現代資本主義所開啟的工業化、城市化與全球化進程對於人類情感、價值、生活方式及文化傳統的衝擊,並透過對於作品的深入探討,對照描繪中國的現代性經驗。

自上個世紀九十年代以來,中國科幻迎來了新的繁榮期。新元素、新作家、新市場不斷湧現,並持續對新的題材、形式、主題與風格,進行著百花齊放式的探索。在這個領域之內,存在著不同的發展脈絡,但彼此之間又存在著共性。共性或來自於,這一批科幻作家和科幻迷們共同經歷了中國現代化歷程中異常劇烈而又複雜的一段轉型時期,而科幻的視野與想像力,往往正源自於這樣的變革過程中。不同之處則在於,每一個人親歷這一過程的方式和體驗都各自不同。正是現代中國自身的複雜性,造成了中國科幻的豐富多樣性。

本文首先簡要勾勒自晚清至上世紀八十年代的現代化歷程中,中國科幻與「中國夢」之間的關係;繼而進一步聚焦於九十年代以來中國社會轉型對於「新生代」科幻作家創作的影響,並通過具體的文本分析,深入探討這一時期作品中的三個代表性議題:空間形象、種族形象與英雄形象;最後,借用弗雷德里克·詹明信(Fredric Jameson)「民族寓言」的概念,展現出當代中國科幻中的文化政治維度。

中國科幻與「中國夢」

科幻小說反映的是現代資本主義所開啟的工業化、城市化與全球化進程,對於人類情感、價值、生活方式及文化傳統的衝擊,而西方科幻中最為常見的那些創作素材——大機器、交通工具、環球旅行、太空探險——也往往直接來自於這一真實的歷史過程。然而,當這種文學形式在二十世紀初被譯介到中國時,它則更多時候是作為一種與「現代」有關的幻想與夢境,以督促「東方睡獅」從五千年文明古國的舊夢中醒來,轉而夢想一個民主、獨立、富強的現代民族國家。

為了達到民族復興的宏大目標,像魯迅這樣的青年知識分子們看中了科幻小說,相信這種看似天馬行空的文學形式,能夠「改良思想,補助文明」,從而「導中國人群以進行」1。這一「進行」的動作,建立在「鄉土中國」與「現代中國」這兩個世界之間的二元對立之上——在一種進化/進步的時空觀之下,野蠻與文明,傳統與現代,神話與科學,中國與「世界」,被想像為截然二分的兩重天地。而科幻小說,則以「科學」與「啟蒙」的現代性神話,在「現實」與「夢」、此岸與彼岸之間,搭建起一架想像的天梯。與此同時,這些「中國夢」又因歷史和現實條件的制約而具有濃厚的「中國特色」,並在「夢」與「現實」之間呈現出無法輕易跨越的裂隙。

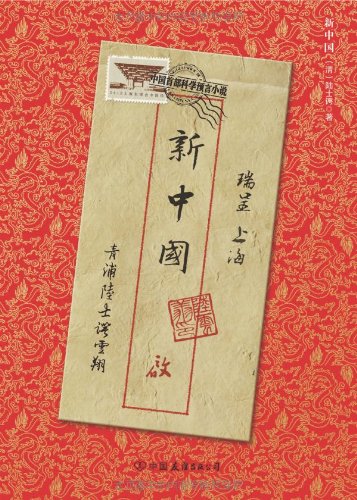

譬如,在陸士諤發表於1910年的《新中國》中,主人公陸雲翔一覺睡醒,來到四十年後(1950年)的上海,目睹中國富強進步的景象,並聽人告知,多虧一位「南洋公學醫科專院」留學歸來的「蘇漢民博士」,發明了「醫心藥」和「催醒術」這兩項技術,使得中國人從過去渾渾噩噩,沉迷於賭博鴉片的落後狀態,轉變成文明開化的現代國民,「國勢民風,頃刻都轉變過來」2,而政治改革與經濟建設也因此突飛猛進。依靠現代科技的發明醫治人心,不僅令中華民族重獲新生,甚至得以超越現代資本主義文明自身無法解決的弊端。因為在作者看來,「歐洲人創業,純是利己主義。只要一個字享著利益,別人餓煞凍煞,都不干他事。所以,要激起均貧富黨來。」而自從此「醫心藥」發明之後,中國人個個大公無私,「純是利群主義。福則同福,禍則同禍,差不多已行著社會主義了,怎麼還會有均貧富風潮?」3以「科學幻想」替代政治文化變革,從而完成「改造國民性」的歷史命題,甚至得以「趕超」於西方文明之上。在這樣的想像中,科學技術本身便扮演著現代性神話的角色。

譬如,在陸士諤發表於1910年的《新中國》中,主人公陸雲翔一覺睡醒,來到四十年後(1950年)的上海,目睹中國富強進步的景象,並聽人告知,多虧一位「南洋公學醫科專院」留學歸來的「蘇漢民博士」,發明了「醫心藥」和「催醒術」這兩項技術,使得中國人從過去渾渾噩噩,沉迷於賭博鴉片的落後狀態,轉變成文明開化的現代國民,「國勢民風,頃刻都轉變過來」2,而政治改革與經濟建設也因此突飛猛進。依靠現代科技的發明醫治人心,不僅令中華民族重獲新生,甚至得以超越現代資本主義文明自身無法解決的弊端。因為在作者看來,「歐洲人創業,純是利己主義。只要一個字享著利益,別人餓煞凍煞,都不干他事。所以,要激起均貧富黨來。」而自從此「醫心藥」發明之後,中國人個個大公無私,「純是利群主義。福則同福,禍則同禍,差不多已行著社會主義了,怎麼還會有均貧富風潮?」3以「科學幻想」替代政治文化變革,從而完成「改造國民性」的歷史命題,甚至得以「趕超」於西方文明之上。在這樣的想像中,科學技術本身便扮演著現代性神話的角色。

新中國建國之後,中國的科幻小說,依舊延續著晚清以來中國人對於「現代化」這一宏大敘事的激情與信念。除了科普教育的職能之外,這些作品亦描繪出一幅關於未來的美好藍圖遠景,從而賦予當下以歷史前進的動力。這其中最有代表性的,是鄭文光創作於1958年的〈共產主義暢想曲〉。小說第一章描繪了國慶三十週年(1979年),「共產主義建設者」們在天安門廣場上組成遊行隊伍,用各自的科技成果向祖國獻禮,其中包括「火星一號」宇宙航船模型、把海南島和大陸連在一起的瓊州海峽大堤、將海水變成各種工業產品的海洋工廠,以及將天山的冰川融化,使沙漠變良田的「人造小太陽」......甚至隊伍中還有「散花的仙女」,「捧著桂花酒的吳剛和月中嫦娥」,以及「在雲端裡上下翻騰的龍」,當然,這些奇觀背後都有著「飛車」和「無線電控制」等高科技作為支撐。面對此情此景,主人公不禁感慨:「噢,科學技術的發展,把人引到什麼樣的神話境界裡啊。」4

以科技進步取代政治變革,推動民族國家的現代化,這種天真爛漫的熾熱激情在1978年之後那個「科學的春天」再度迸發出來。由葉永烈創作的《小靈通漫遊未來》,通過一個孩子漫遊「未來市」的形式,展現出對於工業化與城市化建設的美好暢想。5這本薄薄的小書據說首印就有150萬冊,並迅速引發了一股科幻小說出版的熱潮。今天看來,這部作品其實依舊延續了晚清「未來記」中「鄉土中國」與「現代中國」的二元對立。小靈通乘坐一隻氣墊船前往「未來市」,「未來」在這裡與其說是時間性的,不如說是一個平行於「現實」的異次元世界。在未來市中,人們吃的各種農副產品,是從「農廠」的流水線上製造出來的,「人造大米」和「人造蛋白質」不僅安全無害,而且口味以假亂真。更為重要的是,通過將農業生產工業化,「農村」形象亦不知不覺從「未來市」的地圖中被抹去了。未來市的人們戴著「電視手錶」,開著「飄行車」,住著一兩百層高的「塑料房子」,從事著記者、教師、工程師一類體面的腦力勞動,從而徹底告別了泥土裡刨食的生活,這種願景恰正應和了改革開放之初人們對於「四個現代化」的熱情。

然而頗為弔詭的是,伴隨著中國改革開放的步伐不斷推進,這種充滿夢幻色彩的激情在科幻小說中卻逐漸消退,彷彿是從理想主義的空中花園中落回了現實的大地。1987年,葉永烈在一篇名為《五更寒夢》的短篇小說中,描繪了一個寒冷的上海冬夜。主人公「我」在沒有暖氣的屋子裡凍得難以入眠,不禁腦海中冒出一連串氣勢磅礴的「科學幻想」:利用地熱、「人造太陽」、「把南北極倒一個個兒」、甚至「用大玻璃罩將上海罩起來」,讓上海的冬天變得溫暖如春。然而,工程是否能被批准,能源和材料從何而來,是否可能引發國際糾紛,諸如此類的種種「現實問題」,使得所有天馬行空的科技奇想都遭遇無情否決。「豈止是『戴著草帽親嘴——離得遠』,現實小夥跟幻想姑娘之間隔著十萬八千里哩!」6這種遙不可及的距離感,展現出的是一個中國人正在從「共產主義暢想」中醒轉來時的不安與不適。

九十年代與「新生代」

上世紀九十年代以來,冷戰終結,中國加快步伐融入全球資本主義體系,這意味著一個資本主義現代化的歷史進程在經濟、社會與文化領域的全面展開。如汪暉所說:「通過生產、貿易和金融體制的進一步改革,中國日益深入地加入到世界市場的競爭之中,從而內部的生產和社會機制的改造是在當代市場制度的規約之下進行的;另一方面,商業化及其與之相伴的消費主義文化滲透到社會生活的各個方面,從而表明國家和企業對市場的精心創製並不僅僅是一個經濟事件,相反,這一社會過程最終要求用市場法則規劃整個的社會生活」7。在九十年代中國文化語境中,這一過程被表述為「市場」對於「傳統」的衝擊——這裡所說的「傳統」,既包括保留在「鄉土中國」之上的日常生活形態,也包括國家舊有的、以平等為取向的社會主義意識形態。

正是這樣的社會文化轉型,使得中國科幻小說從一種有關於現代化的未來之夢,開始逐漸向更加複雜的社會現實靠攏。一方面,隨著大量歐美科幻作品的譯介,以及國際交流的不斷深入,中國科幻作家積極向歐美同行們學習,希望創作出現代化、國際化、「具有人文關懷和思想深度」的作品,並且相信科幻小說應該「關注人類作為一個整體的命運」,而不僅僅只是描述地方性經驗;然而另一方面,這些講述人類如何面對外來威脅的故事,卻也同時在詹明信所說的「政治無意識」的作用下,將當代中國人的經驗與思考、恐懼與希望編織其中。正如詹明信在談到烏托邦與科幻小說時所指出:「即便我們最瘋狂的想像也不過是經驗的拼貼(collages of experience),是由此時此地的各種碎片所構成的。......從社會層面上看,這意味著我們的想像受到我們自己生產方式(或許也包括其中所保留下來的過去各種生產方式的殘餘物)的限制」8。從這個角度來看,當代中國科幻小說,其實並不一定比所謂的「現實主義文學」更超脫,而往往被某種沉甸甸的「現實的引力」所拖拽。

這一時期,以《科幻世界》雜誌(其前身為創刊於1979年的《科學文藝》)為平台,一批被稱為「新生代」的作家成為中國科幻的主力軍。這些作家大致可以被劃分作三組進行討論:

其一是出生於七十年代,於九十年代進入大學並開始科幻創作的青年科幻作家群體。他們的作品多集中刻畫某一「多餘人」在現代/後現代惡托邦中的個人遭遇和身心狀態,從中傳遞出對現代進步的質疑,對都市生活、工業景觀和機械化的厭棄,以及對失落的精神家園的懷舊感傷之情。

其二是何夕、王晉康、劉慈欣這三位常年工作生活於三線城市,具有工科知識背景的中年男性科幻作家。王晉康自己將他們三人的創作歸結為「核心科幻」,並認為這樣的作品最能夠體現科學之美9。而按照韓松的描述:「他們的作品,氣勢恢宏,場面遼闊,科學推理縝密,技術細節常常經過嚴格的論證,情節生動,懸念迭起。他們關注宏大的主題,關心人類、地球和宇宙的命運,也關注國計民生。他們的作品充滿愛國主義激情,激揚著道德評判,耽於幻想而又永不失現實之感」10。

其三則是從事新聞工作的韓松,其作品充滿陰鬱詭譎的寓言色彩,通過將本存在於「現實」和主觀世界中的多元、混沌、反常、非理性,釋放到科幻的異境中,從而喚起讀者對於當下世界的警醒,並由此叩問「人性」、「理性」、「科學精神」、「文明進步」這一系列神話光環背後的荒誕和不確定性。

在這些作家筆下,「進化/選擇」是一組出現率很高的關鍵詞。迫於「進化/進步」的壓力,一切智慧種族(人類、機器人、「人造人」、外星人),都不得不為了生存競爭而「不擇手段地前進」。這類以「物競天擇」為名的大敘事,將全球資本主義的市場法則,呈現為人力不可撼動的「自然規律」。在這唯一的遊戲規則中,放棄「人性」成為種群生存和進化所必須付出的代價,而個人或集體究竟應該如何做出抉擇,構成故事中最為核心的矛盾。

在本文三到五節中,筆者將從「70後」作家劉維佳的一部短篇科幻小說《高塔下的小鎮》11出發,對當代中國科幻中的三個關鍵議題:空間形象、種族形象與英雄形象,展開進一步分析。

空間形象:從「田園」到「叢林」

在小說開頭,作者向我們展現了一座無名小鎮,鎮上的人們以農業為生,過著田園牧歌一般寧靜的生活。小鎮中央矗立著一座白色高塔。可以放射出死光,將一切企圖進入小鎮的生物當場擊斃。在高塔的防禦範圍之外,則是一個弱肉強食的荒蠻世界,不同文明為了爭當世界霸主而征戰不休。儘管其中一些實力雄厚的部落一直虎視眈眈地覬覦這座小鎮,但他們的數次進攻都失敗了,只留下「生死線」之外成堆的屍體。

小說男主角「阿梓」(同時也是第一人稱敘事者),是一個在小鎮上長大,滿足於平凡生活的青年農民。他所暗戀多年的女孩「水晶」,卻對外面的世界充滿好奇。在大量查閱小鎮圖書館中的藏書之後,水晶告訴阿梓一個驚人的發現:由於高塔的保護,小鎮上的生產力水平在過去三百年中都毫無變化,彷彿「凝固在時間的長河裡」,而這樣看似幸福的生活,實則既沒有意義也沒有希望。小說結尾處,水晶下定決心走向外面的世界。而阿梓雖然內心中充滿糾結,卻依舊不敢踏出「生死線」之外,只能目送水晶獨自離開小鎮一去不復返。

可以說,這篇小說留給讀者印象最為深刻的,莫過於對高塔所分割開的「內部」與「外部」這兩個世界的刻畫。在女主角水晶看來,自己成長的小鎮「用自我封閉來逃避進化」,因而成為一個「沒有歷史」的地方,這種狀況讓她感覺到悲痛萬分:

三百多年來,小鎮上的生活幾乎完全沒有變化,商隊帶來的商品品種越來越多,可我們只有糧食;這小鎮沒有歷史,每一年都沒有什麼不同,人們昆蟲一般生存和死去,什麼也沒留下,沒有事蹟,沒有姓名,沒有面目,很快便被後人徹底忘卻......12

與此同時,鎮上一群野心勃勃的青年們,則對小鎮之外的世界表達出發自內心的認同:「大的文明勢力吞併小的文明勢力,將來的世界必定將為它們其中的某一個所獨佔或被幾方瓜分。創造歷史的只可能是強者,弱者只能充當鋪路石……」這種不甘和躁動,令年輕人們不滿足苟安於小鎮中,而一心渴望「加入強者的行列甚至駕凌於其上」13

對於這樣兩個迥然不同的世界,我們可以從以下四個層面進行解讀:表面上看,這彷彿是一則關於人類文明的抽象寓言,「退守」與「進化」,「田園」與「叢林」,「農業文明」與「遊牧文明」,構成經典的二元對立。

繼而,這樣的對立會讓人聯想起梁啟超在二十世紀初所作出的,關於「有歷史的人種」和「非歷史的人種」的論述。梁啟超接受了黑格爾有關中國外在於「世界歷史」的觀點,並且指出「競爭」是人類歷史進步的「公理」,也是一個民族走向世界歷史的驅動力。在這樣的二元結構中,古老中國因為喪失了競爭力而退出歷史舞台,成為停滯而落後的「非歷史的人種」,而那些歐美民族則在競爭中保持著進化的勢頭,成為現代歷史的創造者14。

再而,在八十年代以來的文化語境中,這一對立再度以「黃色農業文明」和「蔚藍色海洋文明」的面目氾濫於大眾文化中。為了「與世界接軌」,當代中國人不得不擁抱作為冷戰勝利者的全球資本主義邏輯,並極為自覺地接受了一整套有關於「優勝劣汰」的社會達爾文主義話語。《高塔下的小鎮》中,那些年輕人們夢想「加入強者行列」的願望,正與現實中一部分人渴望「走向蔚藍色海洋文明」的動機如出一轍。

最後,這種左右為難的痛苦思考,亦聯繫著劉維佳本人真實的情感結構。作為一個曾在三線城市中艱難打拚的知識青年,他將對於轉型期中國的觀察和思考融入科幻寫作中,並不斷在作品中探討「進化」的殘酷與必然性,以及在此過程中被犧牲的弱勢群體。

可以說,《高塔下的小鎮》所描繪的這兩個世界,即便對於非科幻讀者來說也並不陌生:一個是代表著家園和棲居之所的「人」的世界,另一個則是巨大而冷酷的「非人」世界,由於「進化/進步」的歷史階梯,已先在決定了二者之間的等級秩序和發展方向,因而前者不論如何也無法避免被後者擊潰和侵吞的命運。這幅歷史圖景,其實早在馬克思與恩格斯的《共產黨宣言》中即已得到生動的描繪:

它(資產階級)迫使一切民族——如果它們不想滅亡的話——採用資產階級的生產方式;它迫使它們在自己那裡推行所謂文明,即變成資產者。一句話,它按照自己的面貌為自己創造出一個世界。

資產階級使農村屈服於城市的統治。……它使未開化和半開化的國家從屬於文明的國家,使農民的民族從屬於資產階級的民族,使東方從屬於西方。15

在當代中國科幻中,不同作者會以不同方式去展現這種「沒有選擇的選擇」,而這些故事背後的邏輯其實都如出一轍。譬如在劉慈欣筆下,「生存競爭」與「進化」常常被描述為普遍的「宇宙公理」,因而越是「高級文明」,其行為越是野蠻。在一篇名為《吞食者》的小說中,劉慈欣設想了一種靠不斷吞食其他星球而維持自身延續的外星文明,而地球則不幸地淪為犧牲品。一個倖存下來的地球人悲憤地質問道:「難道生存競爭是宇宙間生命和文明進化的惟一法則?難道不能建立起一個自給自足的、內省的、多種生命共生的文明嗎?」而吞食者則回答:「關鍵是誰先走出第一步呢?自己生存是以征服和消滅別人為基礎的,這是這個宇宙中生命和文明生存的鐵的法則,誰要首先不遵從它而自省起來,就必死無疑。」16

2007年,在與上海交通大學江曉原教授的一次對談中,劉慈欣將這一兩難困境推演到「生存」與「人性」二者擇其一的層面——當人類集體面臨生存危機的時候,究竟是要選擇丟掉人性而活下來,還是保持人性直到最終滅亡?對此劉慈欣表示:「我從開始寫科幻到現在,想的問題就是這個問題,到底要選哪個更合理?」17出版於2008年的《三體II:黑暗森林》,可以看做是對這一問題的正面回答——小說描述了一個「零道德」的宇宙,各種外星文明彷彿處於霍布斯所描述的「自然狀態」,進行著「一切人反對一切人」的恐怖鬥爭。18為了地球文明的生存與延續,人類不得不放棄溫情脈脈的道德準則,進行一系列殘酷的選擇。在《三體III:死神永生》中,鐵血英雄維德則對選擇「人性」的女主角程心發出沉重的告誡:「失去人性,失去很多;失去獸性,失去一切。」19

2007年,在與上海交通大學江曉原教授的一次對談中,劉慈欣將這一兩難困境推演到「生存」與「人性」二者擇其一的層面——當人類集體面臨生存危機的時候,究竟是要選擇丟掉人性而活下來,還是保持人性直到最終滅亡?對此劉慈欣表示:「我從開始寫科幻到現在,想的問題就是這個問題,到底要選哪個更合理?」17出版於2008年的《三體II:黑暗森林》,可以看做是對這一問題的正面回答——小說描述了一個「零道德」的宇宙,各種外星文明彷彿處於霍布斯所描述的「自然狀態」,進行著「一切人反對一切人」的恐怖鬥爭。18為了地球文明的生存與延續,人類不得不放棄溫情脈脈的道德準則,進行一系列殘酷的選擇。在《三體III:死神永生》中,鐵血英雄維德則對選擇「人性」的女主角程心發出沉重的告誡:「失去人性,失去很多;失去獸性,失去一切。」19

種族形象:民族主義與「想像的共同體」

1998年,劉維佳在一次同學聚會聊天時談到了中國的歷史處境問題。他認為,如果世界是一個弱肉強食的戰場,那麼中國其實是不那麼情願地被捲進去的,若中國能夠選擇,歷史可能會是另一番模樣,《高塔下的小鎮》即是伴隨這樣的思考寫成的。這裡值得追問的,或許是中國如何被想像為「在世界歷史之外」,並且「不情願地被捲入世界」,而「中國」與「世界」又為何會以「田園」和「叢林」的面貌出現。

張旭東曾在一篇論述九十年代民族主義與大眾文化的論文中指出,隨著中國經濟融入全球市場,隨著勞動力、商品和資本的自由流動,以及城市化與現代傳媒所形塑的「媒介共同體」的出現,中國的消費大眾,在一種現實經驗的層面上,遭遇到了一個通常以民族國家邊界為標誌的、充滿差異的現代資本主義世界。在此過程中,一種文化民族主義話語,便成為這一群體通過抵抗西方發達民族國家的世俗民族主義而爭取自我表達的實踐方式。這種世俗的大眾民族主義,從根本上來說,既不同於政府的愛國主義修辭,也不同於過去一個世紀以來現代中國民族主義的創傷經驗,而聯繫著某種全球化時代的身份政治。在張旭東看來:

簡言之,蓋爾納所描繪的歐洲19世紀的工業化和社會流動性與20世紀末的中國發生了共鳴。在資本主義世界體系下,後革命時期的中國將發現自己的處境類似於蓋爾納所想像的盧裡塔尼亞國(Ruritania,或「小農國」)。由於被充滿活力的、「現代」的美格洛馬尼亞國(Megalomania,或「大帝國」)所包圍,本土的、農耕的、說方言的盧裡塔尼亞人就不僅有了現代化的意願——即加入到工業化的「普世主義主導文化」中去,並且也萌生出成為一個民族的意願。20

在蓋爾納的《民族與民族主義》中,「盧裡塔尼亞」與「美格洛馬尼亞」之間的遭遇,成為民族主義形成過程的一種寓言般的原型敘事21。又或者,根據柄谷行人對本尼迪克特‧安德森「想像的共同體」概念的發揮,所謂「國民」(nation),一方面應該理解為脫離了建立在血緣和地緣之上族群共同體的諸個人(市民)而構成的,另一方面,它還必須根植於類似於族群那樣的共同體所具有的相互扶助的同情心(sympathy)。「我們甚至可以說,nation是因資本主義市場經濟的擴張族群共同體遭到解體後,人們通過想像來恢復這種失掉的相互扶助之相互性(reciprocity)而產生的」22。

這些論述從另一個角度提示我們,劉維佳筆下被「叢林」所包圍的「小鎮」,或者劉慈欣《三體》中所描繪的在「零道德」宇宙中艱難求生的地球人類,與九十年代以來中國的大眾民族主義敘事,具有著相同的文化邏輯。在劉慈欣看來,用「種族形象」和「世界形象」取代「個人形象」來展開衝突,是科幻文學所獨有的藝術手法,「種族形象和世界形象是科幻對文學的貢獻」23。就像王晉康將「以人類整體為主角」視作「核心科幻」的重要特徵一樣24,這些觀點都預設了科幻應該是「無國界」的。然而,他們筆下反覆描繪的那些天真而善良,在科技水平上處於「欠發達」狀態,卻有著悠久的歷史、豐富的文化傳承、以及高度集體認同感的「種族形象」,與其說是描繪人類命運,不如說是中國在全球化時代對於自我與他者關係的想像性再現。

在2007年成都世界科幻大會上,王晉康發表了一篇名為《科幻作品中民族主義情緒的渲瀉和超越》的主題演講。在演講開頭,王晉康首先引述了一個被中國科幻作家們廣泛認可的觀點:「科幻小說中的主角應該是人類,一個整體的人類……科幻作家應該以上帝的視角來看世界,這種目光當然是超越世俗、超越民族或國別的。」但隨即他承認,在許多當代中國科幻作家(包括他本人在內)的作品中,呈現出鮮明的民族立場。「在這些作品裡,作者們其實仍是以上帝的視角來看世界,只不過上帝並非白皮膚,而是一位曾飽受苦難、滿面滄桑的黃皮膚中國老人」25。在這裡,王晉康敏銳地察覺到,西方科幻中的主體形象,那看似代表普遍性的「人類」,其本質上是「白皮膚」的。而這位「白皮膚上帝」與「黃皮膚上帝」之間的視角差異,則使得當代中國科幻作家必須要在以「人類」為主角所展開的世界圖景中,關注和思考「中國人」的主體位置。

在一篇發表於2006年的短篇小說中,王晉康講述了一個半真實半虛構的故事:2058年,全球變暖導致的海平面上漲,淹沒了太平洋上一個名叫「圖瓦盧」的小小島國,島上的一萬多波利尼西亞人被迫遷往澳大利亞內陸居住。小說敘事者「我」,一個在內陸長大、從未見過大海的12歲圖瓦盧男孩,跟隨父親和族人回到即將徹底消失在海平面下的祖國。男孩的爺爺為了守護祖先留下的土地之神「馬納」,獨自像野人一樣在島上生活了28年,並讓圖瓦盧國旗繼續在島上飄揚。然而,這份悲壯的堅守,最終還是在一日日上漲的大海面前敗下陣來。小說結尾處,爺爺依依不捨地跟隨家人登上了直升飛機,與故土永別26。

這篇小說以悲壯而淒涼的筆觸,描繪出一個民族國家對於自身命運的憂慮。那年復一年上漲的潮水,日漸縮小的國土,終將隨著土地一同消失的民族之魂馬納,以及島上最後一個固執的老人,共同建構了一個異常生動的寓言式的象徵空間。小說中借圖瓦盧男孩之口寫道:「溫室效應是工業化國家造的孽,卻要我們波利尼西亞人來承受,白人的上帝太不公平了」27。那冷酷無情的潮水,不僅僅是全球變暖所造成的自然災難,同時也是對全球化浪潮的象徵,它摧毀了民族國家的傳統與精神家園,將其人民變成無家可歸的「流散者」(diaspora)。小說中,「爺爺」發現在英語學校接受教育的「我」幾乎不會說自己的母語圖瓦盧語,於是生氣地表示:「咱們已經失去了土地,又要失去語言,你們這樣不爭氣,還想保住圖瓦盧人的馬納?」28這正是從一位「黃皮膚上帝」的視角所發出的哀嘆

英雄形象:「多餘人」與「大寫的人」

如果我們將「70後」青年科幻作家的作品,與「核心科幻」放在一起對比,就會發現二者之間最大差別恐怕不在於「科學成分」的多寡,而在於主人公的形象和精神氣質——如果說前者表現了不能適應的「進化」的「多餘人」們徬徨於無地的迷茫與糾結,後者則續寫著個人以一己之力承擔起人類集體命運的宏大敘事,並在這樣的圖景中讚頌主體的崇高之美。

在《高塔下的小鎮》中,男女主人公身上同樣呈現出這種差異性。這其中,獨自離開小鎮的女孩水晶,被塑造為一個生性浪漫的理想主義者,在她看來,個人對於未來的希望和對於生命意義的追尋,與「人類進化」這一宏大敘事所描繪出的歷史終極目標緊密相連,從而具有一種崇高的使命感。因此她激動地向阿梓宣告:

我們推掉了進化的責任,世界的進化動力就因此減弱了一些,因而我們人類到達那個我們為之無限嚮往的目的地的時間就要推遲一些。這不是可以視若無睹的無關緊要的事,這是使命!進化是生命的使命!屈服於恐懼而逃避責任逃避使命是可恥的!29

而阿梓一方面被水晶的熱情所打動,另一方面,卻因為「進化的重負」而充滿恐懼,從而未能邁出那生死攸關的一步。直到這時,他才明白自己與水晶是兩種不同的人:

我天生就是一個農夫,真正關心的只有莊稼、農活、收成以及日常生活,別的我很少主動去關心。而她天生就是個氣質極為浪漫的人,她從小就能感受到這個世界中我們難以感受到的成分,她思考我們無法獨自理解的問題,她追求我們視若水中之月的東西......我突然意識到,我之所以那麼強烈地愛著水晶,實際是源於我對未來對希望對生命意義的渴望與憧憬!30

在這裡,阿梓與水晶之間的決裂,與其說體現了農民與知識青年之間的階級鴻溝,不如說是以自我分裂的方式,折射出後革命時代青年人最普遍的心理症候,即個人與集體歷史脫離之後,對於自身選擇的質疑和無力感。正如安東尼·紀登斯(Anthony Giddens)所指出:「個人的無意義感,也即是那種生活沒有提供任何價值的感覺,成為晚期現代性背景下最基本的心理問題。……『生存的孤立』並不是說個人與其他人分離,而是與一種實踐完滿而愜意的生存所需要的道德源泉的分離」31。儘管「我」渴望在超越個人生存的崇高理想中,獲得對未來的希望和完整的人生意義,但因為將個人與歷史總體性聯繫起來的那種集體認同的缺失,使得「我」不知道自己該何去何從。因而在「70後」青年科幻作家筆下,我們看到的是對於集體命運的不確定,以及個體在其中的迷茫、糾結、追尋與幻滅。

與之不同的是,在「核心科幻」中,主人公的選擇則清晰地體現出個人對於集體與歷史的責任感,並通過承擔起這一歷史使命,而實踐某種有意義的行動。在此,或許可以暫且用一種略顯簡單化的類比,來對三位「核心科幻」作者筆下主人公的特點進行概括:

在何夕看來,科技必會釋放出野心家心中的貪慾,從而將人類推向毀滅和罪惡的深淵,因而英雄的職責便是封住地獄閘門,守護現世安穩。因此如果由他來寫《高塔下的小鎮》,那麼性格孤僻的主人公將敏銳地察覺到,所謂高塔,其實是某個野心勃勃的科技官僚藉以統治小鎮的陰謀,最終主人公憑藉天賦異稟打倒反派,為被壓迫的小鎮居民帶來拯救。

在劉慈欣眼中,科學技術永遠與人類文明進步的信念聯繫在一起,今天的科幻之夢將會是明天的現實,為此可以犧牲一切,「不擇手段地前進」。因此在他筆下,男主角將發動小鎮上有進取精神的科學青年們集體出走,最終建造飛船飛向星空,以實現人類的偉大夢想,以及精神層面的超越。

而對王晉康而言,由於「進化」是某種高於個人意志的「天命」,因此無論科學先知們是捍衛傳統還是推進變革,人類都將「沿著造物主劃定之路不可逆轉地前進,不管是走向天堂還是地獄」32。因此在他筆下,主人公將會分裂為一對同樣孤僻且悲情的科學狂人,其中一人獨自守護高塔的秘密,以維護小鎮上脆弱的現世安穩,另一人則出於對於集體的深切責任感,懷著糾結痛苦親手摧毀高塔,令鎮上的人們不得不離開家園,去殘酷血腥的生存競爭中贏取新的發展機會。

以上三位「核心科幻」作家的共同之處則在於,在他們的作品中,清晰地描繪出關於歷史的方向感,以及英雄對於這一歷史目標的信仰,也即是堅定不移地相信,自己當下的選擇是在以正確的方式對人類文明負責。因此,通過科學認知所洞察到的「歷史發展規律」或者「終極真理」,便成為這份信仰得以建構的基石。而「英雄」的形象——或者說「大寫的人」——亦在一個歷史縱深被再度打開的敘事空間中得以重建。正是出於對自己所佔有真理的信仰,使得這些英雄們在一個有關「人」的主體性神話日益破碎的後現代世界裡,孤獨而執著地,朝向他們心中那遙遠卻並非不可抵達的歷史終極目標,一步一步走去。

與「核心科幻」作家相比,韓松的獨特之處,正在於他質疑這種建立在進化觀念上的終極目標。在一個名叫《受控環》的短篇故事中,韓松描寫了一幅寓言般的歷史圖景:人類王國與機器王國交替出現,如同鐘擺週而復始。每次變化發生之後,全體國民們都喪失了記憶,忘記自己從哪裡來,要往哪裡去。前來這裡試圖拯救這個王國的「控制論專家」向「海洋王」指出:「你們隨時間而變化,卻不能隨時間而進化」33。「不能進化」正是韓松作品中一個揮之不去的、幽靈般的意象。沒有方向,沒有救贖,沒有彼岸,沒有烏托邦,有的只是週而復始,一次又一次回到原點的循環。這種噩夢般的恐怖,讓韓松對現實中一切看似欣欣向榮的「進步」都充滿焦慮。

在一次訪談中,韓松提到,如果要編一個中國英雄拯救世界的故事,其中最挑戰想像力的部分,不在於英雄的個人能力,而在於「他要怎麼去打破一個輪迴的宿命。」

結語:後革命時代的民族寓言

阿蘭·巴迪歐(Alain Badiou)在《共產主義設想》中,以一種充滿警示的語言這樣描繪當前世界的危機和知識分子的使命:

從很多方面來看,今天我們更加接近於19世紀的問題,而不是20世紀的革命歷史。各種各樣19世紀的現象正在重演:大範圍貧困,不平等加劇,政治蛻變為『財富儀式』,大群青年中的虛無主義,眾多知識分子的奴性屈從,那些探索如何表達共產主義設想的的實驗主義小團體,正遭到圍攻和圍困......34

在此意義上,中國於冷戰終結之際加入資本主義全球體系,似乎確如《高塔下的小鎮》所描述的那樣,是從「田園」走向「叢林」,從社會主義走向「野蠻資本主義」,而不得不重新面對巴迪歐所說的「19世紀的問題」。在此過程中,工業與後工業社會的種種弊端——貧富分化、環境污染、食品安全、信息過載、經濟動盪等等——都漸次顯影於中國人的日常生活,而這些問題和危機,無一不是資本主義總危機的症候式體現。

與主流文學和其他通俗大眾文學相比,九十年代以來科幻小說的一個顯著特徵,就是將被壓抑的危機意識災難化、總體化、具象化,將滲透入人們日常生活中難以言說的荒誕感與不安全感,顯影為「非人」力量的威脅。與此同時,這些作品的另一個特徵,則是在當前晚期資本主義取得全球普遍勝利的境況下,對於另類可能性想像力的喪失,是無力從危機中尋找突圍之路的脆弱感和無助感。

正是這一具體的歷史情境,令筆者嘗試從「後革命時代的民族寓言」這一角度來剖析當代中國科幻。這些作品往往從個人日常生活中的危機感出發,通過想像人類文明的災難與困境,去觸及當下資本主義文明的總體性危機,並在對於危機的想像性解決中,展現出當代中國人的情感、立場與道德選擇。

在詹明信看來:「第三世界的文本,甚至那些看起來好像是關於個人和力比多驅力的文本,總是以民族寓言的方式來投射一種政治:關於個人命運的故事包含著第三世界的大眾文化和社會受到衝擊的寓言」35。我們可以同樣從這一角度,來描述當代中國科幻的民族寓言特徵:

在當代中國的科幻文本中,甚至那些看起來超越了政治目的和功利主義的要求,超越國家與民族「小我」,以「全世界人類共同命運」為書寫對象的文本,依然或隱或顯地以民族寓言的方式表露出文化政治的訴求——在這裡,「個人遭遇」、「種族存亡」與「人類集體命運」,與全球化時代的資本主義文明總危機與民族國家立場之間,通過一系列轉喻和隱喻,呈現出複雜糾纏的多重耦合關係。

- 1. 魯迅(2005)《月界旅行》辯言,頁164。魯迅全集,第十卷,北京:人民文學出版社。

- 2. 陸士諤(2010)《新中國》,頁31。北京:九州出版社。

- 3. 同上,頁38。

- 4. 鄭文光(1958)〈共產主義暢想曲〉,《中國青年》第22期,頁36。

- 5. 葉永烈(1978)《小靈通漫遊未來》。上海:少年兒童出版社。

- 6. 葉永烈(1978)〈五更寒夢〉,《科學文藝》第6期,頁34-42。

- 7. 汪暉(2008)〈當代中國的思想狀況與現代性問題〉,《去政治化的政治:短20世紀的終結與90年代》,頁58-59。北京:三聯書店。

- 8. Jameson Fredric, 2005, Archaeologies of the Future, p.xiii. London & NewYork, NY: Verso.

- 9. 王晉康(2011)〈漫談核心科幻〉,《科普研究》第3期,頁70-72。

- 10. 韓松(2003)〈革命的前夜:2002年的中國科幻小說〉,《2002年度中國最佳科幻小說集》,頁9。成都:四川人民出版社。

- 11. 劉維佳(1998)〈高塔下的小鎮〉,《科幻世界》第12期,頁10-19。

- 12. 同上,頁12。

- 13. 同上,頁12。

- 14. 梁啟超(1989),《新史學》,《飲冰室合集1,文集9》。北京:中華書局。

- 15. 馬克思、恩格斯(1995),《共產黨宣言》,《馬克思恩格斯選集》第一卷,頁276。北京:人民出版社。

- 16. 劉慈欣(2011)〈吞食者〉,《科幻世界》第11期,頁28。

- 17. 王豔(2007)〈為什麼人類還值得拯救?——劉慈欣vs.江曉原〉,《新發現》第11其,頁84-91。

- 18. 劉慈欣(2008)《三體II:黑暗森林》,頁446-447。重慶:重慶出版社。

- 19. 劉慈欣(2010)《三體III:死神永生》,頁382。重慶:重慶出版社。

- 20. 張旭東(2014)《全球化與文化政治——90年代中國與20世紀的終結》,朱羽等譯,頁112。北京:北京大學出版社。

- 21. Gellner Ernest, 1983, Nations and Nationalism, p.58-62. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

- 22. 柄谷行人(2003),《日本現代文學的起源》,趙京華譯,頁4。北京:三聯書店。

- 23. 劉慈欣(2014)〈從大海見一滴水——對科幻小說中某些傳統文學要素的反思〉,《劉慈欣談科幻》,頁50。武漢:湖北科學技術出版社。

- 24. 王晉康(2011)〈漫談核心科幻〉,《科普研究》第3期,頁70-72。

- 25. 王晉康〈科幻作品中民族主義情緒的渲瀉和超越〉。

- 26. 石不語(2006)〈我們向何處去〉,《世界科幻博覽》第8期,頁43-47。

- 27. 同上,頁43。

- 28. 同上,頁47。

- 29. 劉維佳(1998)〈高塔下的小鎮〉,《科幻世界》第12期,頁19。

- 30. 同上。

- 31. Anthony Giddens, 1991, Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age, p.9. California: Stanford University Press.

- 32. 王晉康(1993)〈亞當回歸〉,《科幻世界》第5期,頁8。

- 33. 韓松(2004)《紅色海洋》,頁280。上海:上海科學普及出版社。

- 34. Alain Badiou, 2008, ‘The communist hypothesis’, New Left Review (49) January-February issue:29-42, p.41-42.

- 35. 詹姆遜(1997)〈處於跨國資本主義時代中的第三世界文學〉,張旭東《晚期資本主義的文化邏輯》,頁523。北京:三聯書店。